Un grupo de “Jóvenes creadores embajadores del Pacto Climáticos, compuesto por estudiantes de bachillerato, profesores y de responsables municipales de Países Bajos, Bélgica, Portugal y España, de visita en Sevilla, me pidieron que les diera una charla sobre cómo afrontar el cambio climático desde las ciudades. La charla tuvo lugar el día 8 de marzo de 2023 en la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Al finalizar me pidieron que la compartiera. Lo hago desde aquí con todos los seguidores y seguidoras de Letras Emergentes.

Decidí articular nuestra conversación en tres partes. En la primera hablaríamos sobre si realmente estamos en Emergencia Climática. Puede parecer una pregunta trampa y lo es. Veremos por qué. La segunda parte la dedicamos a hablar de qué medidas pueden tomar las ciudades frente al cambio climático, tanto de mitigación como de adaptación. Veremos como responder al reto del cambio climático nos obliga a repensar la ciudad, a reestructurarla, pero también a cambiar la cultura ciudadana. Eso sí, el resultado de trabajar en esa dirección será que conseguiremos tener ciudades más saludables y habitables, donde se vive mejor. Por último, en la tercera parte ilustraremos cómo se puede responder a este reto desde la Universidad, desde la docencia, la investigación y la extensión universitaria, presentando las propuestas que hicimos al responsable de Espacio Universitario de la Universidad de Sevilla y al alcalde de la ciudad. Sin mucho éxito, todo hay que decirlo.

¿Estamos en Emergencia Climática?

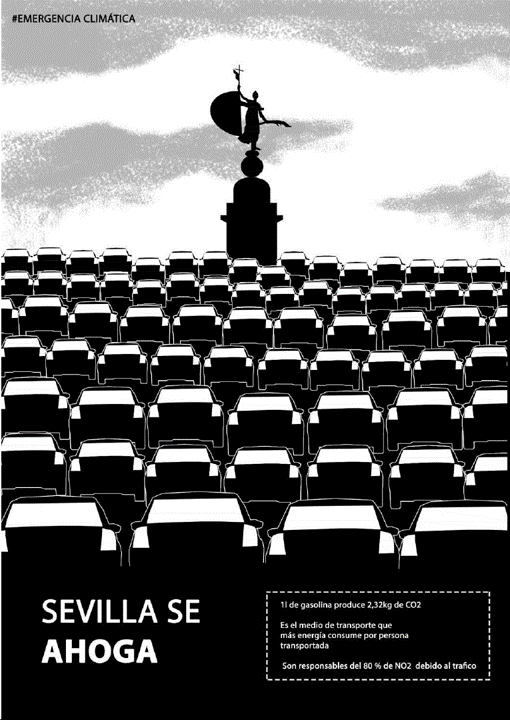

Se da la circunstancia de que la charla se da en una ciudad, Sevilla, en la que en el mes de Julio de 2019 se aprobó una Declaración de Emergencia Climática por parte de la Universidad de Sevilla como ya habían hecho centenares de universidades de todo el mundo. Pocos días después se aprobó en pleno municipal una declaración de emergencia climática de la que fui promotor y redactor principal, la primera suscrita en una gran ciudad. Ambas declaraciones tienen algo en común: no se publicaron en las respectivas web institucionales y casi nadie sabe a qué se firmaron, por qué se firmaron y a qué se comprometió ni el rector ni el alcalde. El gobierno español aprobó el 20 de enero una declaración de emergencia climática y la publicó. Reino Unido fue el primer estado en hacerlo. Podríamos precipitarnos y decir que sí, que estamos en emergencia climática pero, ¿en qué se nota? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cómo estamos respondiendo frente a esa supuesta situación de emergencia?

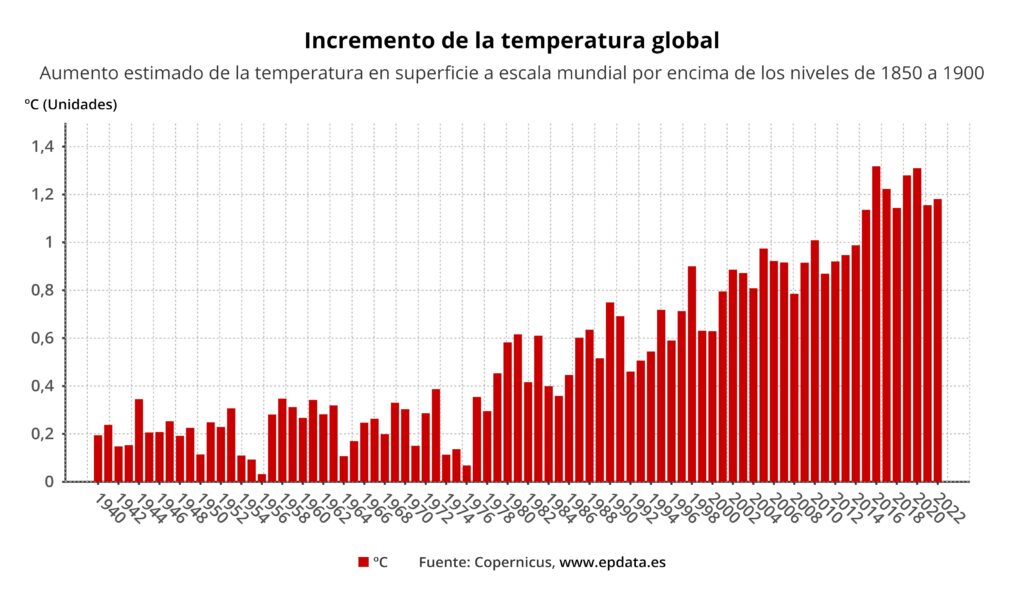

Hay que recordar que el origen de estas declaraciones está en la publicación del informe del IPCC 2018 al IPCC (Panel Internacional de Cambio Climático) y el movimiento de Fridays For Future que se movilizó en todo el mundo pidiendo que se escuchara a la ciencia y se tomaran las medidas ambiciosas que se requieren. El informe fija un límite de seguridad para el incremento de la temperatura media del planeta de 1,5ºC y llama a realizar un esfuerzo sin precedentes hasta 2030 para generar los cambios necesarios para lograr el objetivo. Sabemos lo que hay que hay que hacer, tenemos referentes, necesitamos escalarlos rápidamente. Y las ciudades son el lugar dónde se juega el éxito o el fracaso en el intento y también el lugar más vulnerable a las consecuencias de la crisis climática.

“Contamos con los recursos y el tiempos suficiente para evitar que el calentamiento global supere 1,5ºC, pero se necesita un esfuerzo sin precedentes, en cuestión de energía, industrial, transporte, agricultura, ciudades y edificios. Llegar a reducir alrededor de un 45% las emisiones globales de CO2 de origen humano en 2030, respecto a los niveles de 1990 y lograr el cero neto en 2050”

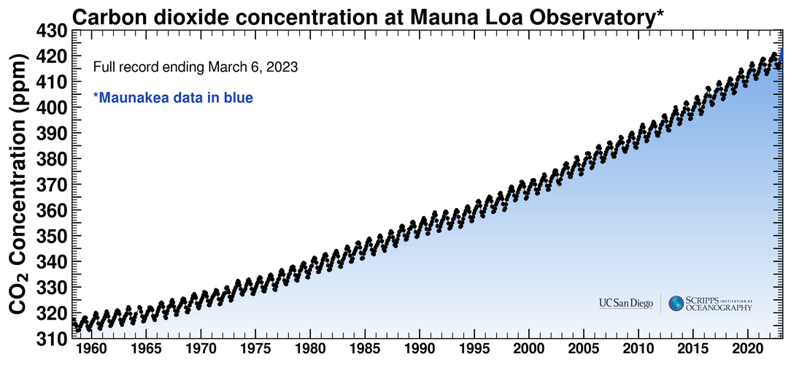

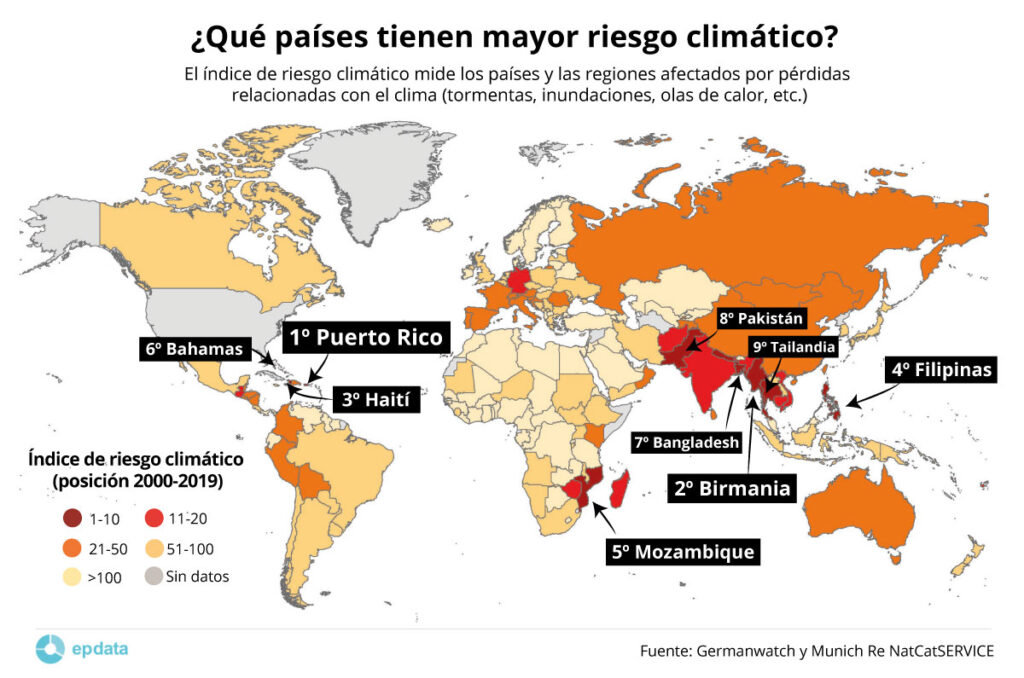

Cada vez tenemos más información sobre la correlación entre incremento de las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, el incremento de la temperatura media global y los cambios consecuentes en el clima. El incremento que actualmente vivimos en la concentración de CO2 en la atmósfera comenzó con la revolución industrial, con la quema de combustibles fósiles. Una energía generada y almacenada durante millones de años y liberada a la atmósfera en apenas dos siglos es la causa principal del calentamiento global. Si queremos formarnos una opinión basada en datos y evidencias y no en creencias y relatos reconfortantes, recomiendo consultar la base de datos de Europa Press epdata. El clima es un sistema extremadamente complejo que cada vez conocemos mejor. No se comporta de forma lineal y eso dificulta la percepción del riesgo al que nos enfrentamos. No basta dejar de emitir para que desaparezca el problema, el CO2 seguirá en niveles elevados durante siglos. Lo que tenemos que entender es que si sobrepasamos un límite de concentración y por consiguiente, de elevación de la temperatura media global, nos enfrentamos a cambios disruptivos y fuera de control irreversibles con consecuencias catastróficas. Estamos a tiempo de evitarlo pero juega en contra la narrativa negacionista, las resistencias al cambio y los enormes intereses económicos en juego, que la sustentan. Los informes del IPCC llegan a sus conclusiones tras modelizar en ordenador distintos escenarios.

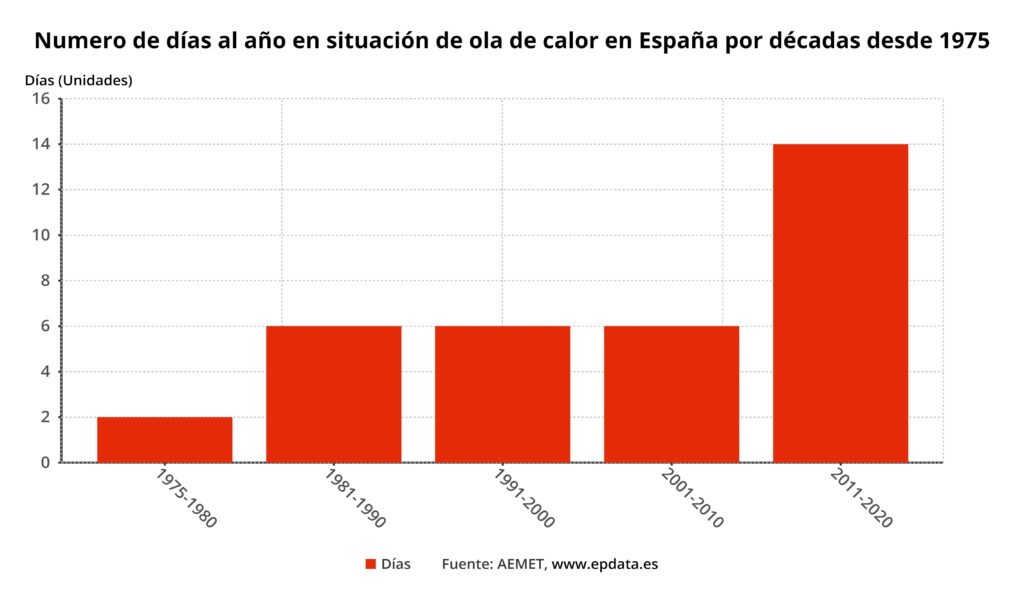

Las consecuencias del incremento de temperatura difieren de unos países a otros. En Europa del Sur la principal amenaza, ya perceptible, es el incremento de las olas de calor, con repercusiones graves en la salud, particularmente de personas mayores y vulnerables, el avance de la sequía por reducción de precipitaciones y el incremento de las lluvias torrenciales, que provoca erosión, el avance de la desertificación y daños en las infraestructuras. Nuestro litoral también se ve amenazado por el incremento del nivel del mar, la pérdida de playas y la pérdida de confort climático. La agricultura y nuestros bosques se ven especialmente amenazados. España es uno de los países de Europa que más sufrirá en la salud de sus habitantes y en su economía el cambio climático. También uno de los más expuestos a los conflictos que generará la migración climática procedente del Sur.

Aunque los modelos climáticos, cada vez más precisos, llevan a la comunidad científica a alertar de que se nos acaba el tiempo para reaccionar de la forma necesaria para contener el cambio climático dentro de unos límites de relativa seguridad, lo cierto es que llevamos décadas de declaraciones institucionales, de aprobación de planes de acción y que no han tenido el menor impacto. La concentración de CO2 en la atmósfera crece a ritmo constante año a año. A nivel mundial se prevén grandes movimientos migratorios de refugiados climáticos que incrementaran las tensiones geopolíticas.

El negacionismo evoluciona conforme avanza el cambio climático

Hoy vivimos un nuevo tipo de negacionismo. Está en retroceso irreversible el de primera generación, el que negaba que hubiera cambio climático. Hoy las evidencias las percibe cualquiera y desde luego no hay que explicarles el cambio climático y sus consecuencias a nuestros agricultores ni a los habitantes de ciudades como Sevilla en verano.

El negacionismo climático de segunda generación ya no niega que se esté produciendo cambio climático. Ahora se centra en negar que la civilización industrial y sus modos de vida tengan nada que ver con el incremento de concentración de CO2 en la atmósfera.

Se siente el miedo al cambio en nuestros modos de vida que se ven amenazados por la acción frente al cambio climático. Vaya usted a preguntarle a Fernando Savater por qué. Y lo mismo que había científicos financiados por la industria petrolera que ponían en cuestión que hubiera cambio climático hoy hay científicos que generan el relato que muchos quieren escuchar: cambio climático ha habido siempre, pero no tiene nada que ver con la acción humana o, estamos haciendo lo suficiente como para que esto no sea un problema, como defiende Michael Shellenberger en No hay Apocalipsis. ¡Podemos seguir usando nuestro coche sin restricciones, como máxima expresión de nuestra libertad! Es un discurso que mucha gente está dispuesta a comprar.

Realmente Savater afirma con su negación lo que los que firman declaraciones de emergencia climática y no hacen lo suficiente afirman con sus hechos. La versión predominante de la necesaria transición ecológica se centra en la transición energética, en la electrificación de la movilidad y en avanzar en economía circular. Esto es necesario pero no suficiente. Se precisa una reducción de aproximadamente el 75% de la energía global consumida. Recomiendo la lectura de En la Espiral de la Energía, de Ramón Fernández Durán y Luis González Reyes para entender cómo hemos vivido una excepción en la civilización industrial, sustentada con energías fósiles. Energías que han sustentado la desigual pero elevada prosperidad actual y que no solo son causantes del calentamiento global, sino que ya están en declive. El cambio de base energética precisa de un cambio civilizatorio pero el imaginario dominante, auspiciado por el capitalismo verde, imagina el futuro como una prolongación del presente. Es una forma de negacionismo también, que desconoce los límites materiales de la propia transición energética, y que puede acelarar el choque contra los mismos.

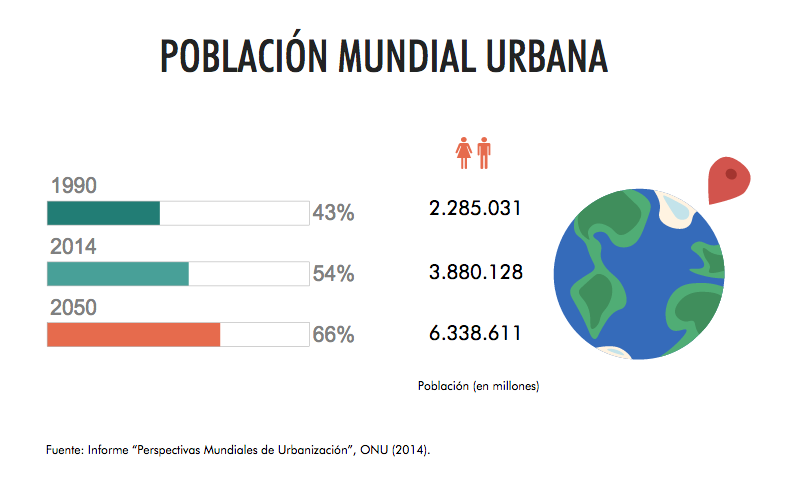

Vivimos en un mundo que sigue siendo crecientemente urbano, dónde uno de cada dos habitantes del planeta viven o vivirán en ciudades antes de 2050. Las ciudades son los grandes sumideros de recursos producidos por la economía global y las principales fuentes de emisión de residuos, incluidos el CO2 que calienta la atmósfera. Lo que hagan en el futuro inmediato las ciudades para reducir las emisiones de CO2, lo que hagan para prepararse para el cambio climático en marcha será decisivo. El movimiento de las ciudades hacia la sostenibilidad se inició con la firma de la Carta de Aalborg en 1992 y tuvo un hito fundamental con la firma de la Carta de Leipzig en 2007.

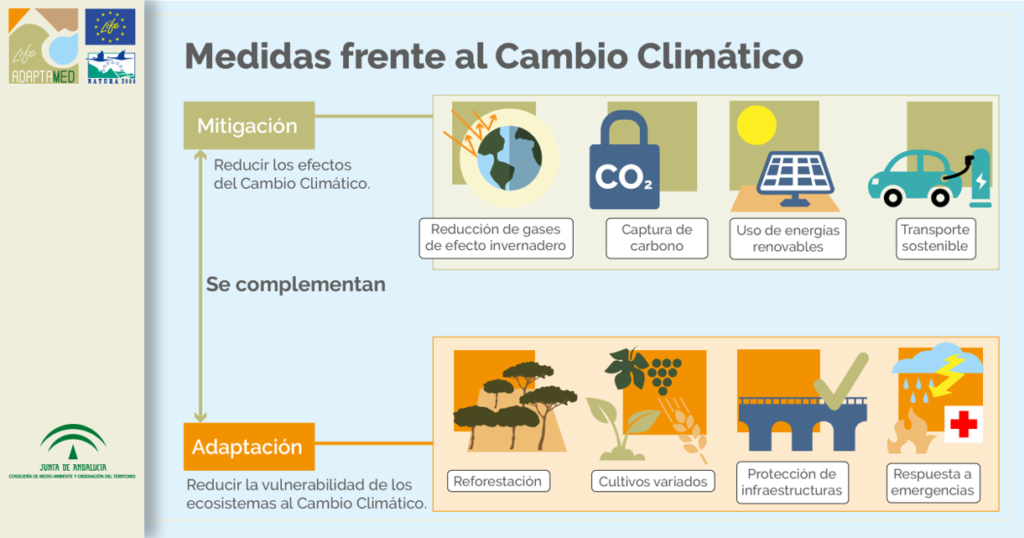

Ciudades frente al cambio climático: mitigación y adaptación

Pero, ¿qué es lo que pueden hacer las ciudades frente al cambio climático? ¿Cómo pueden mitigar, es decir, reducir el problema reduciendo las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero? ¿Cómo se pueden adaptar al cambio climático?

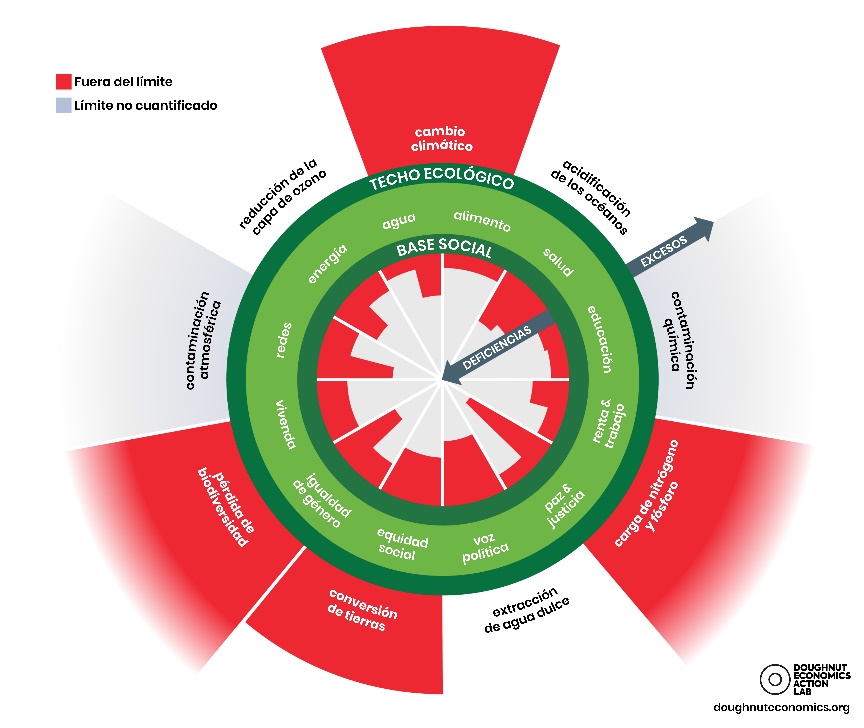

El cambio sin precedentes que necesitamos realizar en muy poco tiempo es un cambio civilizatorio. Requiere que la economía, y el modelo de producción y consumo, se ajusten a los límites planeatarios y ello choca con las creencias profundamente arraigadas de que la economía puede crecer indefinidamente en un planeta que es finito. El Cambio Climático es una de las manifestaciones de un límite planetario superado.

La civilización creada en torno al capitalismo ha superado ya otros límites planetarios fundamentales para sustentar la vida, que abordamos en un artículo anterior. Aprender a vivir dentro de los límites planetarios es una cuestión de naturaleza cultural, civilizatoria. Precisamos crear una civilización ecológica que reconozca la ecodependencia de los seres humanos con la naturaleza y la propia interdependencia de los seres humanos entre sí.

Ahora bien, el cambio civilizatorio, siempre ha tenido y tendrá su epicentro en las ciudades. Estas precisan reconectarse con su territorio y encontrar un equilibrio con el mismo. Y hay dos cuestiones en las que ese cambio puede tener un alto impacto global mitigando el cambio climático: lograr un alto grado de autosuficiencia energética, produciendo electricidad en los techos de las viviendas y reduciendo el volumen del transporte del que depende la ciudad para su funcionamiento y descarbonizándolo.

Ambos retos van más allá de lo que los símbolos del gráfico del portal andaluz de cambio climático parecen sugerir. No basta con desplegar rápidamente paneles solares y sustituir coches de gasolina o diésel por eléctricos para resolver el problema.

Hay unos límites materiales para la transición energética que no podemos desconocer, como nos ponen de manifiesto las investigaciones de Alicia Valero, Antonio Valero y Guiomar Calvo, publicadas en su libro Thanatia.

La economista Kate Raworth, presenta en su modelo de economía rosquilla, una representación de como la actividad económica debería satisfacer las necesidades humanas dentro de los límites de la biosfera. En rojo vemos como en el estado actual hemos superado cuatro límites planetarios al tiempo que estamos lejos de satisfacer las necesidades humanas básicas. Este modelo está inspirando a ciudades como Amsterdam, Londres, Copenhague o Barcelona, integrantes del grupo C40. Este movimiento de ciudades tienen como objetivo reducir a la mitad las emisiones de sus ciudades miembro dentro de una década y alcanzar la neutralidad climática en 2050.

Pero para entender el impacto global del modo de vida urbano, resulta muy pedagógico hacer una pausa para hacernos un pequeño test inicial para comprender el tamaño de nuestra huella ecológica y lo que podemos hacer para reducirla, cambiando nuestros hábitos cotidianos. La huella ecológica mide la superficie que precisamos para satisfacer las necesidades humanas (de alimentos, energía y todo tipo de bienes de consumo) y absorber nuestros residuos, por ejemplo superficie de bosques para absorber CO2. Cada año se publica el día en que se produce el sobregiro, momento en el que hemos superado la capacidad anual de la Tierra. El año pasado este día fue el 29 de julio. En 2023 se estima que se alcanzará un día antes. Llegamos a final de año tomando recursos del pasado (energías fósiles) y de las generaciones futuras, reduciendo su capacidad de satisfacer necesidades en un mundo habitable.

Os propongo, como hice a las participantes en la charla, que os detengáis cinco minutos a calcular vuestra huella ecológica usando esta calculadora. Una vez hayáis introducido vuestros datos sobre hábitos de consumo, de transporte, alimentación, y sobre aspectos relativos a cómo es vuestro hogar, la calculadora os dirá cuántos planetas necesitas para sustentarte (cuantos planetas serían necesarios para sustentar a la población mundial con tus hábitos), qué día del año has consumido los recursos de que dispones, lo que se conoce como el día de sobregiro, y que actividades tienen un mayor peso en tu huella. La calculadora nos permite simular como podemos reducir nuestra dieta cambiando desplazamientos en coche por desplazamientos en bicicleta o caminando, o en transporte público, por ejemplo.

En el debate que mantuvimos, tras hacer nuestros cálculos individuales, llamó la atención el hecho de que incluso dejando aparcado el coche, comprando alimentos de proximidad, reduciendo el consumo de alimentos procesados y de carne, …. resulta muy difícil llegar a un equilibrio entre consumo de recursos, emisiones asociadas y capacidad planetaria. Hay cuestiones estructurales sobre las que no basta incidir con un cambio de hábitos. Pero no obstante, hay quién precisa 2 planetas, quién precisa 4, que es la media del área metropolitana de Sevilla, o hasta 7 planetas. Por tanto, hay un amplio margen para la acción individual que es preciso valorar e incentivar. Sin cambio de hábitos no encontraremos un equilibrio que nos aleje del peligro en el que estamos.

Vamos a centrarnos en el tema que hoy por hoy resulta más determinante y el que enfrenta mayores dificultades sociales y políticas, para producir el cambio a tiempo. El modelo de movilidad y transporte en nuestras ciudades es responsable de aproximadamente un 35 % del consumo de energía fósil y de un porcentaje equivalente de nuestras emisiones (Fuente: Agencia Andaluza de la Energía) y el 95 % de esa energía es de origen fósil (Fuente: Las Cuentas Integradas de la movilidad en Andalucía).

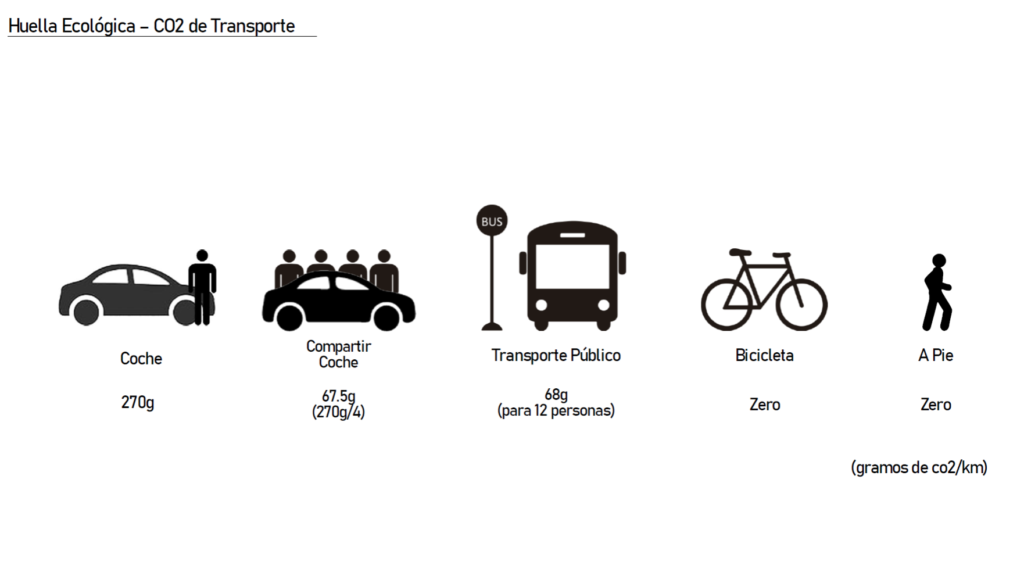

El gráfico de Heechang Chae nos ilustra sobre las emisiones de CO2 asociadas a nuestro modo de movernos. Un coche con un sólo ocupante, desgraciadamente algo muy habitual cuando se producen desplazamientos al trabajo, emite un kg de CO2 a la atmósfera cada 4 km. Un autobús, o un coche con ocupación plena, reduce estas emisiones a una cuarta parte. Tenemos que fomentar el transporte público eficiente como alternativa al coche. Y mientras no lo tengamos podemos compartir coche con compañeros de estudio o de trabajo. Si caminamos o vamos en bicicleta reducimos a cero las emisiones y es algo que podemos hacer fácilmente para desplazamientos de proximidad.

Está demostrado que en ciudad el modo más rápido y eficiente de moverse para distancias de hasta 7 km es la bicicleta. Es también el modo más saludable. Es un despropósito muy propio de nuestra civilización que nos movamos en coche para ir al trabajo en distancias en las que podríamos movernos en bicicleta y que luego vayamos en coche al gimnasio para hacer bicicleta estática.

El medio que tienen las ciudades para afrontar este reto es a través de la elaboración y desarrollo de planes de movilidad urbana sostenibles. Los planes de movilidad están estrechamente vinculados con los planes de ordenación urbana. Desde los años ochenta las ciudades españolas, entre ellas Sevilla, se han alejado del modelo que hoy consideramos más sostenible y habitable, el de ciudad mediterránea compacta, compleja, en la que todo está más próximo. Una ciudad en la que no se depende tanto del coche porque la mayoría de los desplazamientos se producen en proximidad, lo que hoy se llama la ciudad del cuarto de hora. Sevilla en los últimos 40 años ha seguido el modelo americano de ciudad difusa, de urbanizaciones conectadas por autovías a los centros comerciales y polígonos industriales. La consecuencia es que este modelo urbano requiere un elevado número de desplazamientos en coche a distancias cada vez mayores y por tanto multiplica el consumo de energía y de emisiones.

Por tanto, es preciso saber, mediante encuestas, cuántos desplazamientos se producen diariamente en la ciudad y por qué medios se realizan. El objetivo del plan será reducir significativamente el número de desplazamientos en coche privado y sustituirlos por desplazamientos a pie, en bicicleta, en transporte público o mediante una combinación de los anteriores. Para ello es preciso combinar medidas de reestructuración de la movilidad y del espacio público que favorezcan los modos que generan menos emisiones y ocupan menos espacio y medidas de pedagogía social, tendentes a cambiar hábitos.

Veamos el caso de Sevilla, ciudad que, recordemos, firmó una declaración de emergencia climática y se ha comprometido a ser carbono neutral en 2030. ¿Está su plan de movilidad urbana alineado con este objetivo? Si no lo estuviera estaremos de acuerdo en que no nos sirve y tendremos que hacer otro que nos ayude a conseguir el objetivo. Veamos sus cuentas.

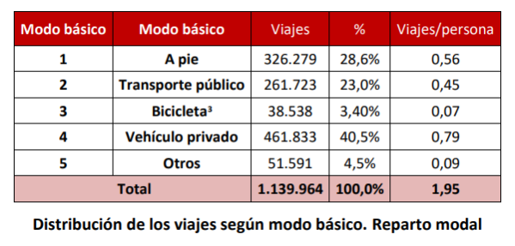

En la presentación del diagnóstico de la movilidad en Sevilla se presentó el cuadro que vemos arriba. Nos indica el número total de desplazamientos diarios que se producen en la ciudad y cual es su distribución según el modo de transporte. El principal modo de transporte es el coche con un reparto modal del 40,5%, muy elevado en comparación con otras ciudades. El transporte público solo representa un 23%. Los desplazamientos no contaminantes, a pie y en bicicleta, representan respectivamente el 28,6% y el 3,4%. En el documento de diagnóstico se tiene en consideración que en el escenario de 2030, año de referencia para el desarrollo completo de las medidas propuestas, los nuevos desarrollos urbanos previstos en el Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad estarán ejecutados y por lo tanto generarán una movilidad adicional de 119.681 vehículos privados, lo que representará un incremento de casi un 30% más.

El propio plan de crecimiento urbano representa una dificultad adicional para una ciudad con un porcentaje de movilidad en coche ya muy alto. ¿Qué estrategias propone el Plan para dar la vuelta a esta situación? Las veremos despacio pero adelanto que la primera de ellas es ignorar este dato. La memoria del documento de estrategias justifica no considerar este incremento de movilidad porque con un poco de suerte no se cumplirán a tiempo las previsiones del ayuntamiento, y de los inversores, y no será preciso preocuparse antes de 2030 de este incremento difícil de digerir.

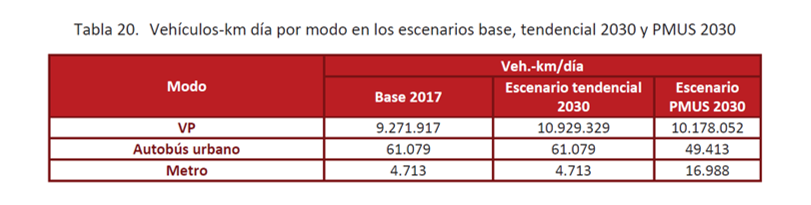

El Plan de Movilidad Urbana de Sevilla (PMUS), en su documento de resumen ejecutivo, presenta este plan como clave para cumplir con los objetivos de la Declaración de Emergencia Climática firmada en julio de 2019 y con el compromiso adquirido por Sevilla al adherirse al Pacto Verde Europeo de reducir en un 55% las emisiones de CO2 en 2030 respecto a la fecha de referencia, las emisiones de 1990. Llama por tanto poderosamente la atención que los escenarios tendenciales que contempla en el Plan sean los del gráfico de arriba. Si Sevilla no hace nada, en 2030 pasaremos de un escenario actual con 9.271.917 km en vehículo privado al día, a un escenario con 10.929.329 km de vehículos privado día. Recordemos que en estas previsiones se ignora e incremento de movilidad por nuevos crecimientos urbanos que aparecieron en el diagnóstico, para maquillar los resultados.

¿Cual es el objetivo del plan para reducir un 55% las emisiones? El escenario con la aplicación del plan y sus inversiones en infraestructuras para agilizar el tráfico y ampliar ligeramente la red de metro y tranvía, contempla un incremento global de la movilidad en vehículo privado respecto a la situación actual hasta alcanzar los 10.178.052. Muy poco menos que si no se hiciera nada y más que los que los km y las emisiones que hoy tenemos. ¿Cómo aspira pues el plan a reducir un 55% las emisiones? De ninguna manera, sencillamente el Plan no se ha diseñado para ello. Las únicas emisiones que se reducen en aplicación del plan son las asociadas al uso del autobús urbano que ve reducidos sus desplazamientos de 61.079 a 49.413, lo cual resulta paradójico. Nos indica lo que el análisis detallado del plan corrobora, no se toman las medidas necesarias para mejorar la velocidad comercial y frecuencia de paso de los autobuses y por consiguiente seguirán sin ser alternativa al coche. De paso las cuentas de TUSSAM se verán en riesgo.

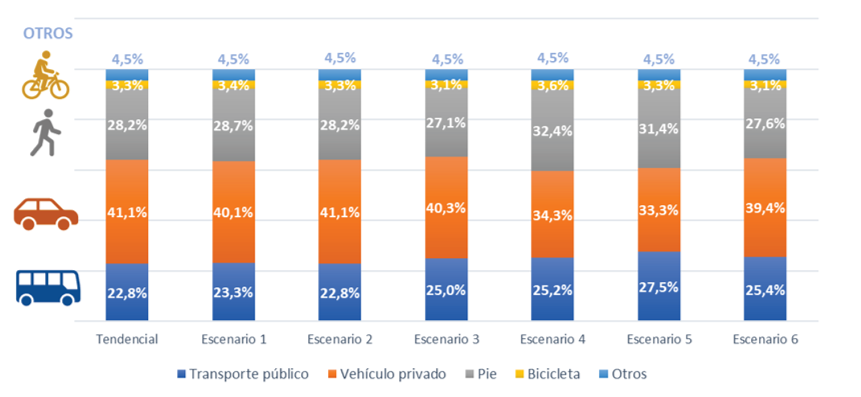

Podemos ver en este otro gráfico del PMUS los distintos escenarios contemplados en el Plan. Llama la atención que en ninguno de ellos se prevé un incremento significativo de la movilidad ciclista ni peatonal ni una reducción significativa de la participación del coche en el reparto modal. Los únicos escenarios en los que se produce un ligero incremento de la participación del transporte público en detrimento del coche el escenario 5, en el que se simula que ocurriría si se tomaran medidas para restringir el aparcamiento para vehículos privados.

No sabemos si se llegarán a aplicar pero el gráfico demuestra que de todas las medidas, millonarias, contempladas en el plan ninguna sería tan eficaz como la única que podría generar ingresos para el ayuntamiento, las tasas de acceso a la ciudad, como impone Londres desde hace décadas y el pago por aparcamiento en superficie. Aunque esas medidas, que son impopulares, no deberían aplicarse si no se implantan al mismo tiempo alternativas al uso del coche económicas y eficientes.

Evidentemente, o se elabora un nuevo PMUS que realmente aplique criterios de movilidad sostenible o estaremos de nuevo ante una operación de marketing que quedará al descubierto. Sevilla no cumplirá sus compromisos climáticos pero habrá gastado millones en obras públicas y habrá empresas contentas.

En la segunda parte de este artículo analizaremos que están haciendo otras ciudades y qué podría hacer Sevilla, si hubiera voluntad social y política para ello, para reducir significativamente las emisiones asociadas a la movilidad.

Comentarios

Añadir comentario