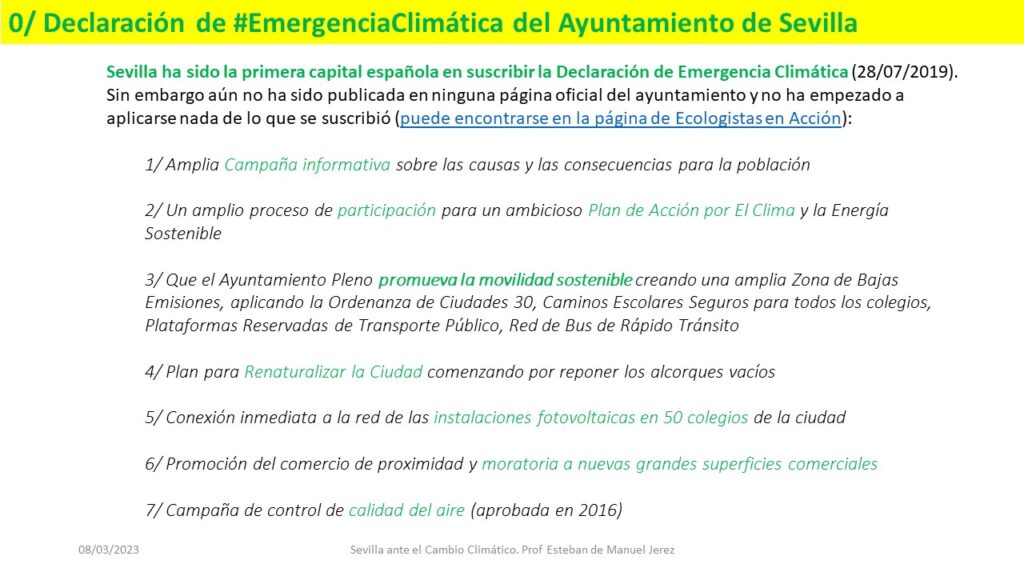

La ley de cambio climático, en vigor desde mayo de 2021, obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a aprobar planes de movilidad sostenible que incluyan la definición de una zona de bajas emisiones . Recordemos que Sevilla fue pionera en la declaración de la emergencia climática (julio de 2019) y que ha sido elegida como candidata a ser una de las 100 ciudades europeas libres de emisiones en 2030. Para lograr ese objetivo toda la ciudad de Sevilla debería ser Zona de Bajas Emisiones en 2030 y Sevilla tendría que tener un Plan de Movilidad Sostenible que permitiera reducir drásticamente los coches en circulación. ¿Qué estamos haciendo al respecto?

La foto de abajo ilustra de forma expresiva el tamaño de la ambición climática de Sevilla. La ciudad ha cumplido el expediente presentado una Zona de Bajas Emisiones que ocupa el interior de una supermanzana de la Isla de la Cartuja, ocupada casi en su mitad por el Parque Temático de Isla Mágica. Para quién no sea sevillano es preciso aclarar que en este distrito no vive ningún habitante, es una zona tecnológica, administrativa y universitaria. ¿Qué impacto puede tener esta zona de bajas emisiones en el objetivo de ser carbono neutral en 2030? ¿Alguien conoce otra ciudad en Europa tan imaginativa a la hora de hora de hacerse trampas al solitario?

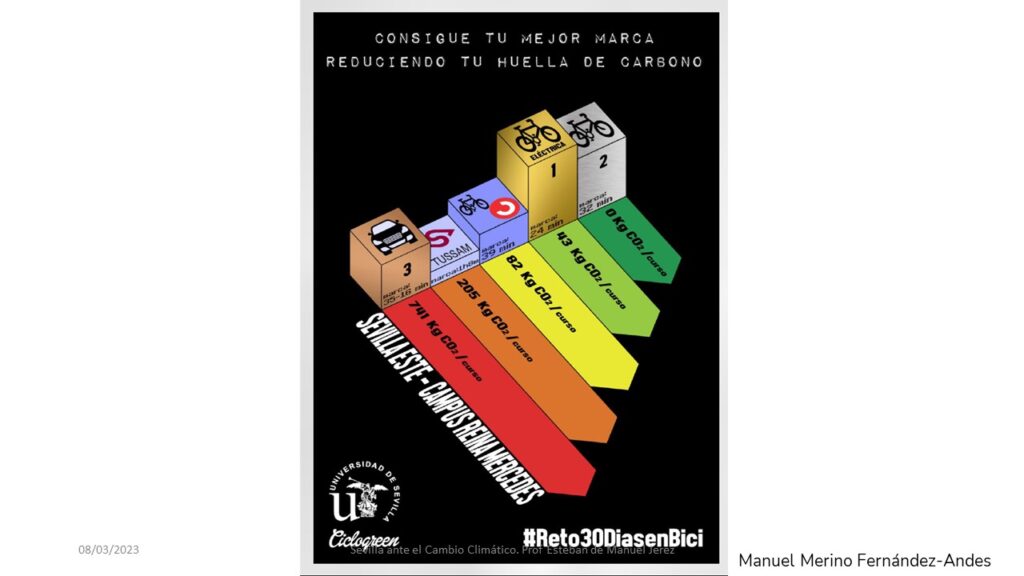

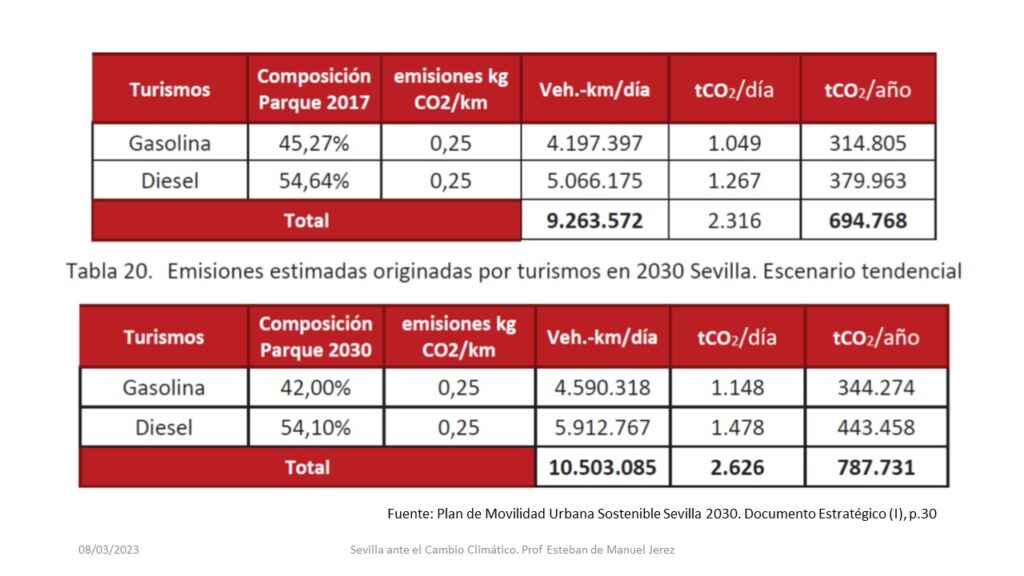

En coherencia con este nivel de ambición, Sevilla tiene un Plan de Movilidad Sostenible que, como vimos en el artículo anterior, no no sólo no va a reducir emisiones en 2030 sino que prevé que estas se van a incrementar. Las emisiones de CO2 de los turismos pasarán de 694.768, antes del plan, a 787.731 tCO2/año tras la implementación del plan. Evidentemente con este Plan de Movilidad y con esta Zona de Bajas Emisiones Sevilla no puede aspirar a acercarse al objetivo de estar entre las cien ciudades europeas neutras en carbono en 2030.

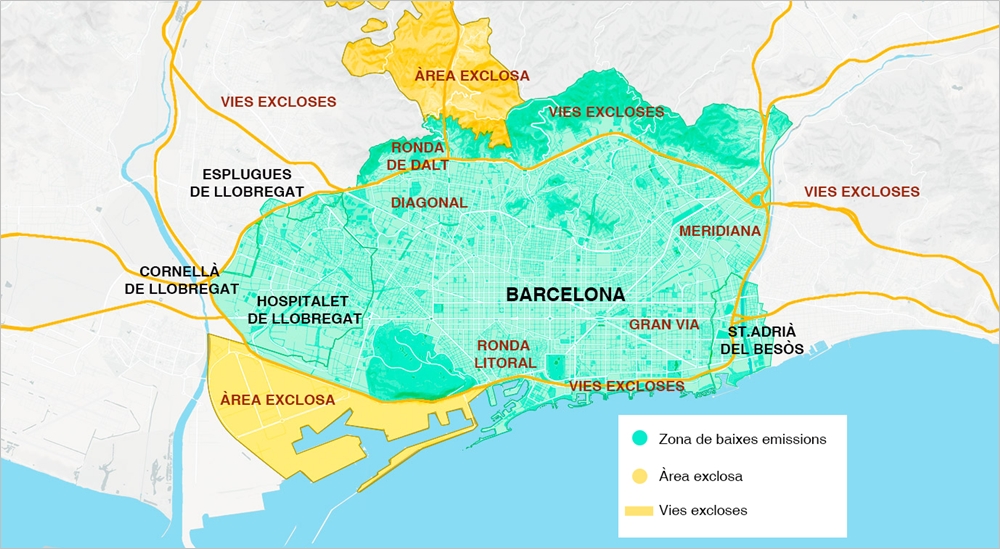

¿Por qué esto es así? ¿Por qué Sevilla no ha definido una Zona de Bajas Emisiones que cubra toda la ciudad, como ha hecho Barcelona?

¿Por qué el Plan de movilidad Urbana Sostenible de Sevilla dibuja un horizonte en 2030 con más turismos en circulación? ¿No tienen los planes de Movilidad Sostenible herramientas eficaces para promover la movilidad peatonal, ciclista y en transporte público y crear alternativas al turismo? La respuesta es que sí, lo vamos a ver a lo largo del artículo y del siguiente. Pero para eso los planes de movilidad sostenible tienen que tener por objetivo darle la vuelta al modelo actual y para ello precisan apoyarse en procesos participativos que logren amplio consenso sobre las medidas a tomar. Procesos participativos que, como indica la guía del IDAE, van desde el inicio hasta el final del proceso, incluyendo el seguimiento de su aplicación durante toda su vigencia, de modo que se puedan tomar por acuerdo medidas correctoras si es necesario.

Veremos que las ciudades que avanzan en esa línea, como Vitoria, lo hacen suscribiendo un Pacto Ciudadano?¿Por qué no ha elaborado un Plan de Movilidad Urbana Sostenible semejante al de Vitoria a través de un Pacto Ciudadano? Es preciso recordar que Sevilla contrató al director de marketing de Vitoria para promover su candidatura como capital verde Europea. Participé como ponente en las jornadas en las que fue presentado y pude escucharle advertir a la autoridad municipal que lo había contratado, en su intervención pública, que su trabajo empezó cuando la ciudad ya había hecho los cambios, no antes. Vitoria fue capital verde tras un proceso de transformación que duró 12 años, en el que hubo cuatro alcaldes consecutivos de diferentes partidos políticos, todos comprometidos con el proceso. El marketing, viene después de tener una ciudad verde que puede mostrar resultados que difundir, no antes.

Se precisa un gran pacto ciudadano para avanzar hacia una ciudad fundamentalmente peatonal, ciclista y con transporte público eficaz. Pero lamentablemente en el caso de Sevilla no ha habido ese proceso porque tampoco ha habido esa intención de cambio.

Sevilla ha hecho un plan de tráfico, de los que se hacían antes de los años 90 del siglo pasado, sin un verdadero proceso de participación ciudadana, y se ha limitado a incluir algunas inversiones millonarias para sacar adelante algunas infraestructuras comprometidas: ampliación de una línea de tranvía y media línea de metro, que según las cuentas del propio plan no son suficientes para reducir el incremento de tráfico de turismos previsto.

El ayuntamiento ha renunciado a hacer un plan que permitiera reestructurar el espacio público y hacer una eficiente red de transporte público de superficie. Ha dejado fuera del documento las estrategias de promoción de la bicicleta. Y no ha diseñado redes continuas y verdes de recorridos peatonales. Se ha limitado a incluir algunas peatonalizaciones parciales y desconectadas. Es justo reconocer algunos avances aislados, pero al no formar parte de una reestructuración amplia que abarque a toda la ciudad, son insuficientes.

Estamos a tiempo de rectificar pero para ello sería preciso un compromiso social y político para lograr un objetivo ambicioso: lograr que toda la ciudad de Sevilla, sin excepción, sea una Zona de Bajas Emisiones y reabrir el proceso de redacción de un verdadero plan de movilidad urbana sostenible. Dicho objetivo nos llevaría a conseguir una ciudad que además de reducir drásticamente sus emisiones de CO2 sea más habitable, con mejor calidad de vida cotidiana, más saludable y más segura, como demuestran casos de buenas prácticas como las de Vitoria.

Vamos a analizar los principios que inspiran la transformación de Vitoria para analizar su aplicabilidad al caso de Sevilla.

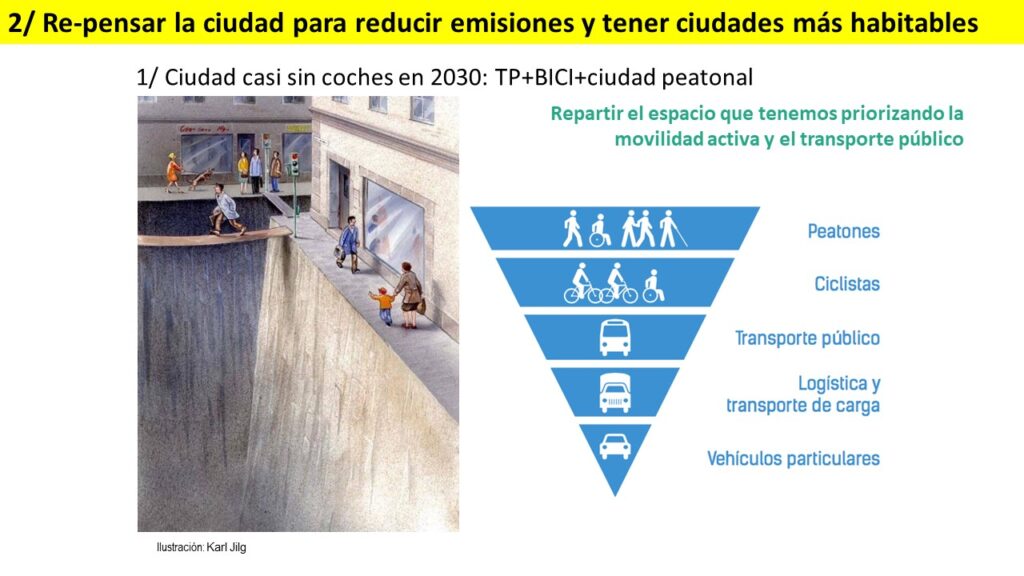

Las ciudades del siglo XX se han planificado y diseñado pensando prioritariamente en el coche. Si a esto añadimos la separación de usos impuesta en aplicación de los principios del urbanismo moderno y su Carta de Atenas, que separa y aleja los lugares de residencia, trabajo y ocio, el resultado es que el coche estaba en la cúspide de la pirámide de los planes de tráfico. Hoy la mayor parte del espacio público se otorga al coche y el diseño del espacio público se hace como si todo el mundo se moviera en coche. Al leer el PMUS de Sevilla, vemos como esta pirámide invertida de la movilidad sostenible aparece en el documento llamado «resumen ejecutivo», a pesar de estar ausente como principio rector del documento, cuyo núcleo principal es tomar medidas para agilizar el tráfico de turismos en un escenario en el que el incremento de tráfico de turismos, en torno al 30%, se toma como una condición de partida.

El urbanismo sostenible y los planes de movilidad sostenible parten de repensar la ciudad, retomar la tradición de las ciudades mediterráneas, compactas, complejas, llenas de vida en las calles, e invierten las prioridades para reducir la dependencia del coche: podemos preparar nuestras ciudades para que caminar, ir en bici o en transporte público sean las opciones más agradables y económicas de movernos, las que propician más encuentros y hacen más ciudadanía, sin comprometer el funcionamiento de la ciudad, la logística y los suministros.

La urbanista Jane Jacobs hizo una crítica a esta ciudad pensada para la producción y para el coche y sentó las bases del urbanismo centrado en diseñar el espacio público para favorecer la vida cotidiana, poniendo los cuidados, de menores y mayores, en el centro. El grupo de urbanistas feministas Collectiu.6 han desarrollado metodologías participativas de diagnóstico del espacio público que fijan la atención en la percepción de la seguridad, el confort climático, la accesibilidad y la proximidad. En el grupo de investigación ADICI-HUM810 las hemos aplicado con éxito en numerosos trabajos entre los que destacamos el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Bollullos de la Mitación.

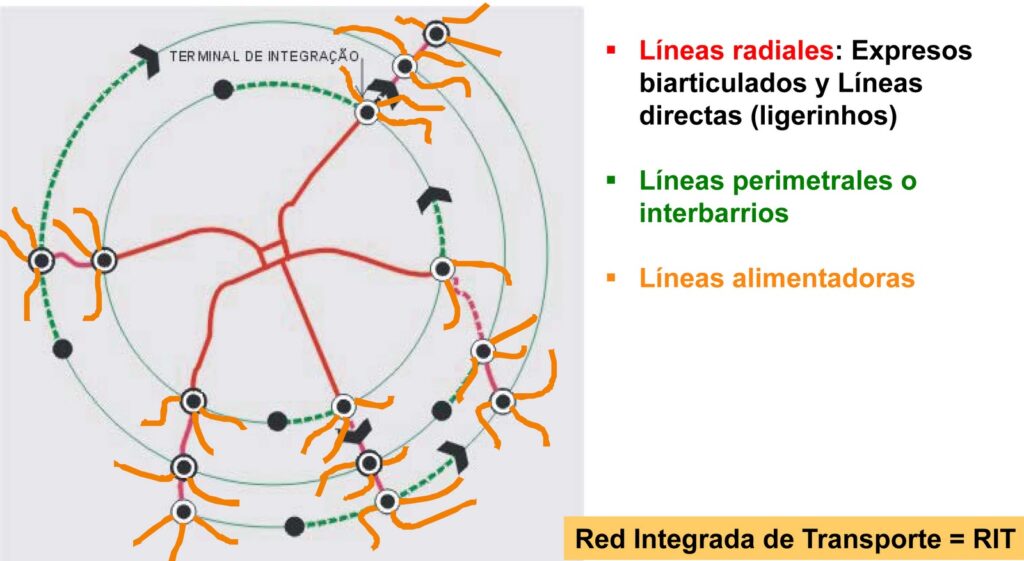

Estación «tubo» de la red de Metrobús de Curitiba. Fuente: Urban Network

El urbanista Jaime Larner aportó la idea de la acupuntura urbana como estrategia de cambio urbano y la aplicó a repensar las redes de transporte público, inventando en Curitiba el metrobus o metro de superficie que se ha extendido por todo el mundo. Logró un sistema de transporte de superficie que funciona con la misma capacidad de mover pasajeros, la misma velocidad comercial, la misma regularidad y diez veces menor costo por kilómetro que el metro subterráneo y que es incomparablemente más rápido de implantar. Para ello dispuso plataformas reservadas por el centro de la calzada con estaciones de acceso rápido y dio prioridad semafórica al transporte público en los cruces. Ideó el sistema en los años 70, al mismo tiempo que Sevilla empezó a idear su red de metro convencional subterránea. Lerner se dio cuenta de que en ciudades del tamaño de Curitiba o Sevilla era posible tener un sistema de transporte eficiente en superficie y deconstruyó el metro subterráneo y lo reconstruyó en superficie para idear su sistema. Sistema que desde entonces se ha extendido por todo el mundo y hoy está implantándose en ciudades de Norteamérica, Europa y Asia, incorporando innovaciones como los modernos tranvibuses eléctricos.

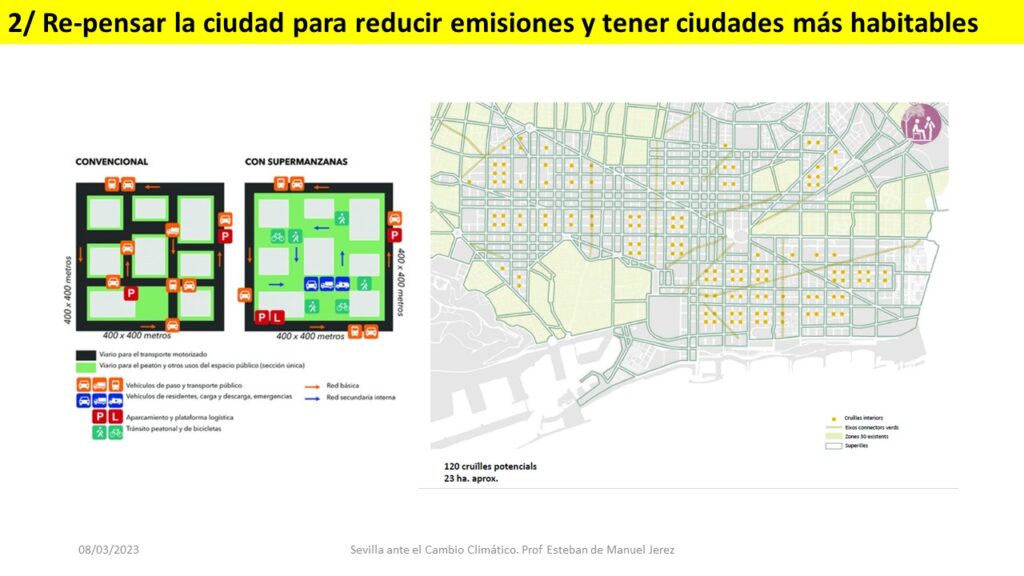

La idea que está detrás de la transformación en capital verde de Vitoria la elaboró la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. Desarrollada en primera instancia para la ciudad condal, fue propuesta simultáneamente a las ciudades de Vitoria y Sevilla. Vitoria la implantó, Barcelona la está implantando y Sevilla se lo está pensando. ¿Cuál es el concepto que hay detrás de esta transformación del espacio urbano y de la movilidad? La organización en supermanzanas, para reestructurar el transporte público y lograr que la mayor parte del espacio público sea de prioridad para las personas que caminan.

Los planes de movilidad sostenible tienen por objeto promover la movilidad activa, a pie o en bicicleta, y el transporte público reduciendo el transporte privado. Para ello:

- Es preciso reestructurar el espacio público de modo que la prioridad en el uso del mismo lo tengan los peatones, bicicletas, transporte público. La organización en supermanzanas de la ciudad es una herramienta poderosa para conseguirlo. En su interior se elimina el tráfico de paso, solo acceden residentes y vehículos de servicios y se da prioridad absoluta al peatón.

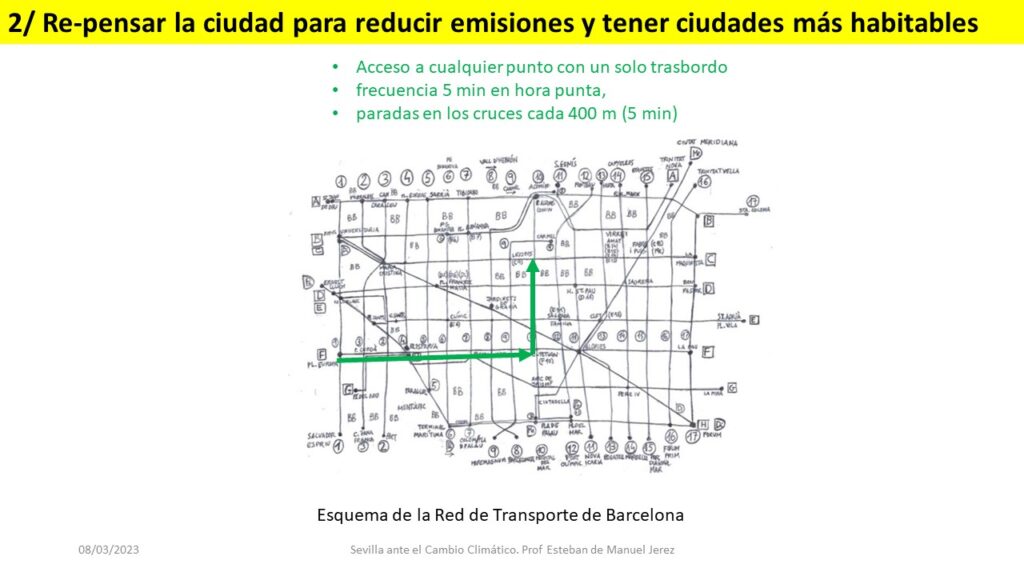

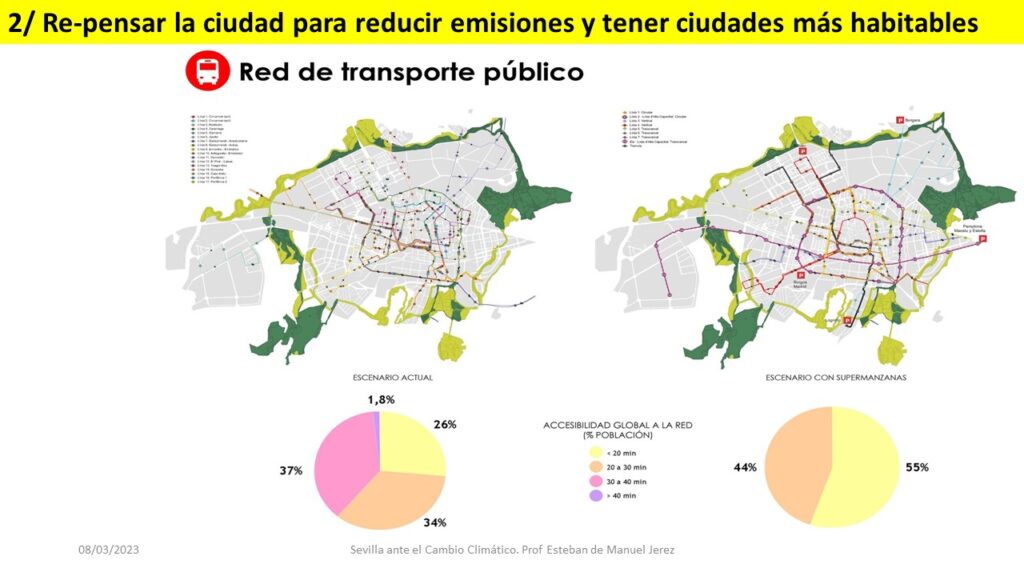

- Es preciso re-estructurar las redes de transporte público de superficie para que funcionen con la misma velocidad comercial, regularidad y frecuencia de paso que las subterráneas, sin verse afectadas por atascos, con prioridad semafórica en los cruces. Estas vías van bordean las supermanzanas. Como vemos en el esquema de abajo, con un solo transbordo y un tiempo de espera medio de 2-3 minutos, es posible acceder rápidamente a cualquier lugar de la ciudad. Las paradas están a menos de 5 minutos de las viviendas.

- Es preciso diseñar redes verdes continuas, confortables y seguras de movilidad peatonal y ciclista, bien conectadas con espacios de estancia de proximidad y parques urbanos y anillos verdes.

Vitoria es la primera ciudad dónde estas ideas se han puesto en práctica logrando así el reconocimiento de la capitalidad verde europea en 2012. Hoy es una de las ciudades con mayor calidad de vida de España. Logró dar la vuelta a la pirámide de la movilidad, hacer una ciudad donde las personas caminan porque tienen la prioridad y porque el espacio público, arbolado, con bancos, con fuentes, invita a pasear. Todos los recorridos peatonales forman una red que conecta toda la ciudad entre sí y con su anillo verde. Al mismo tiempo permitió reestructurar y hacer más eficiente las redes de transporte público, implantar la red de ciclovías y reducir el tráfico en automóvil privado

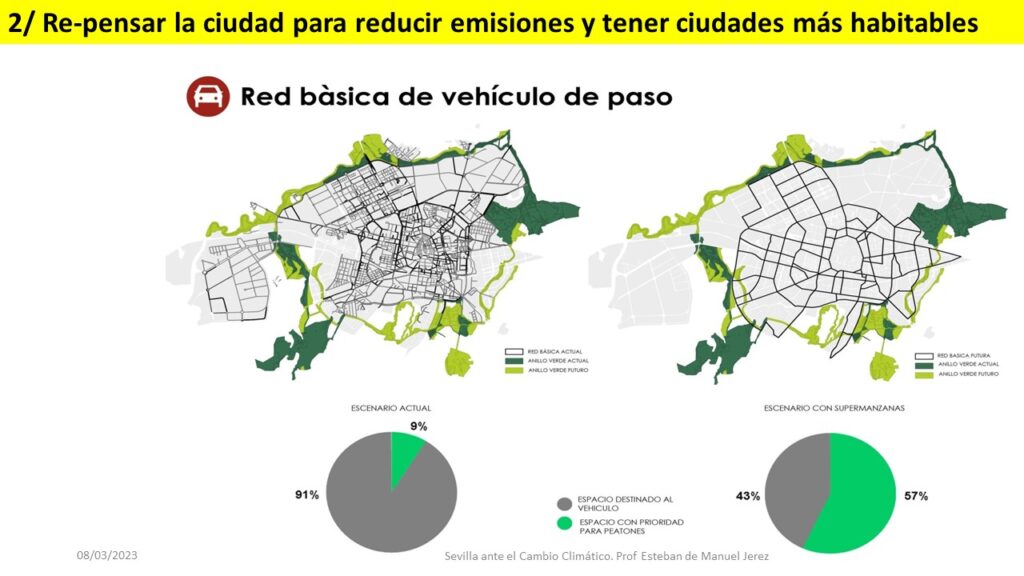

En la imagen vemos como se transforma una ciudad aplicando la organización en supermanzanas. A la izquierda vemos la ciudad en la que todas las calles son de prioridad para el coche y el 91% del espacio público está destinado a estas máquinas. A la derecha vemos el resultado de implementar las supermanzanas, islas definidas por la red viaria principal, necesaria para que tanto el transporte publico como privado se puedan mover por la ciudad y esta funcione. El interior de las supermanzanas en cambio se transforma y rediseña de modo que la prioridad es para el peatón y se restringe el acceso de turismos a los residentes en su interior y vehículos de logística y carga y descarga. Se logra así que el 57% del espacio público sea de prioridad peatonal. Pero esta estructura permite organizar todas las redes de movilidad de manera más eficiente: la peatonal, la ciclista, la del transporte público y la del transporte privado.

El rediseño de la red de transporte público propiciado por el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Vitoria logró incrementar en un 70% los usuarios de transporte público en detrimento de los del coche.

Sevilla diseñó con este criterio una red ciclista, acompañada de puntos de estacionamiento de bicicletas públicas, que tuvo reconocimiento internacional por lograr multiplicar por diez el número de ciclistas con su implantación. Hay que decir que fue resultado de un proceso participativo, que priorizó la financiación de este proyecto. La fuerte campaña en contra en medios conservadores tuvo que rendirse a la evidencia de su éxito.

Las medidas de cambio del modelo de movilidad son las que mayor impacto tienen en la reducción de emisiones en una ciudad, dado que son responsables de aproximadamente un tercio de las mismas. Además mejoran la calidad del aire, la seguridad en el uso y disfrute del espacio público y la calidad de vida cotidiana. Para ello deben ir acompañadas del diseño e implantación de una red continua de infraestructura verde, siguiendo el modelo propuesto por Salvador Rueda en el Urbanismo de los tres niveles: terrazas verdes, fachadas verdes y calles verdes con sombra para caminar. Estas redes de sombra en ciudades expuestas a largas olas de calor y a veranos de seis meses son fundamentales y deberían ser una prioridad.

Atravesar la ciudad en bicicleta o caminando puede ser peligroso para la salud o confortable, según como adaptemos nuestras calles.

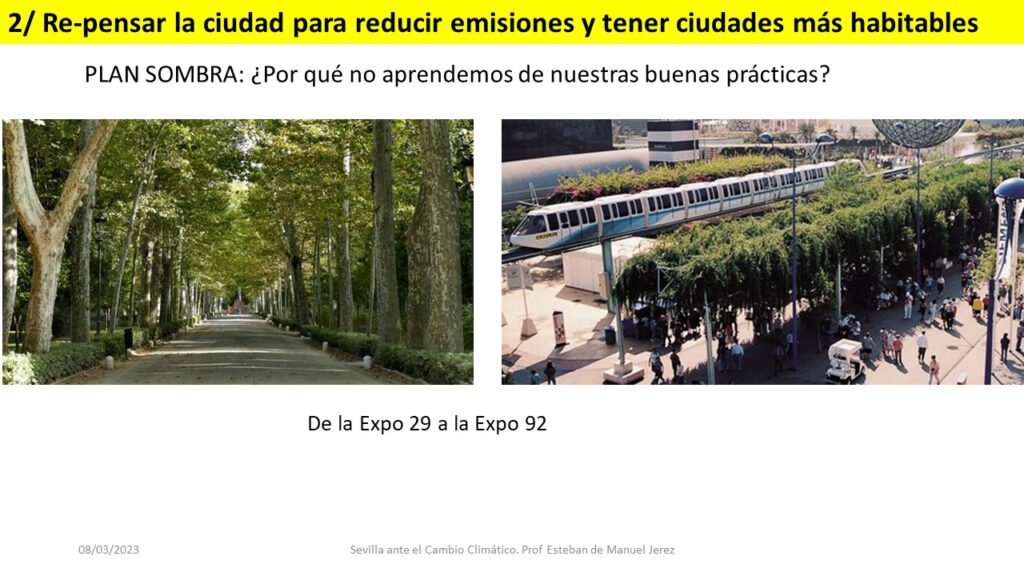

La Expo de 1929 nos dejó como legado el Parque de María Luisa, el corredor verde de la Avenida de la Palmera y el barrio verde de Heliópolis. La Expo de 1992 demostró al mundo que se podía visitar Sevilla a pleno día en agosto, en el ámbito de la Isla de la Cartuja, dónde con las pérgolas de diseño bioclimático se lograba reducir 7 grados la temperatura y generar una sensación de confort térmico. Es el momento de extrapolar el legado de ambas exposiciones al conjunto de la ciudad. Para ello urge dar una nueva vida a las pérgolas hoy arrumbadas en el vertedero urbano del Charco de la Pava.

El ocaso de las pérgolas de la Expo. Jardines Sin Fronteras, blog del siempre recordado José Elías

En la tercera parte de la charla que impartí al grupo de Jóvenes Creadores del Pacto Climático, veremos como desde la Universidad podemos dar respuesta aplicando estas idas y presentándolas al debate público.

Comentarios

Añadir comentario